今回は患者さんに聞かれる質問「レントゲン撮影」編です。

定期検診で歯医者さんに行ったとき、何も痛みもないのにレントゲン撮るときあるけどなんで?なにを見ているの?

何回も撮影しても大丈夫なの?被ばくとか怖いんだけど…。

レントゲンって放射線でしょ?子供にやるのは心配なんだけど…。

妊娠中のレントゲン撮影って大丈夫?子供に影響はない?

レントゲンするとき防護エプロンなしで撮られたんだけど大丈夫なの?

虫歯になるのが嫌だから毎回レントゲン撮影してしっかり診て欲しいんだけど、撮ってくれない…なぜ?

皆さんもレントゲン撮影について疑問に思ったことはこのような内容ですか?

歯医者さんに聞こうと思ったけど聞けなかったり、聞いてみても「大丈夫ですよ」の一言だけで納得できなかったりなどで解決できていないなど。

私も患者さんやプライベートで友人に聞かれる疑問はこんな質問をされることが多いです。

この記事ではそんな疑問をできるだけわかりやすく解説しています。

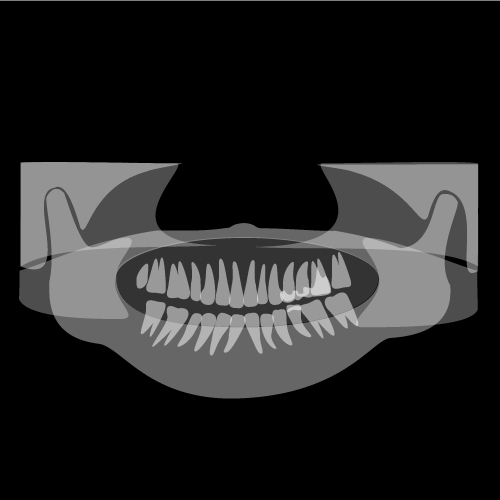

レントゲン撮影で何をみているか

- 今までどこの歯を治療しているか

- 虫歯の有無やそれがどのくらい進行しているか

- 歯の根の形、根に病気がないか

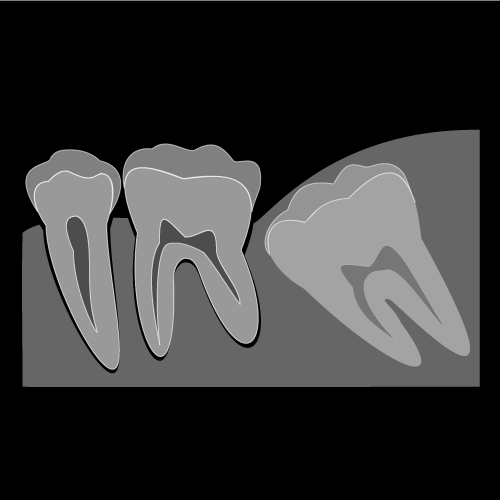

- 親知らずの有無や、どのような向きで生えているか、他の歯に影響は無いか

- 骨がどのくらいあるのか

- 子供の顎の成長や乳歯の下の永久歯の存在

レントゲン撮影は直接見ることができない情報を得られます。結局、歯科医師といえども肉眼だけですべてわかるわけではありません。ベストの治療をやるためにもレントゲン撮影は必要不可欠です。

定期検診で自覚症状(痛みや違和感)がないのにレントゲン撮影をする理由

以前レントゲン撮影したものがあるのに定期検診で撮影する必要はないんじゃないの?

そう思うこともわかります。

しかし、視診だけでは判断できない虫歯や歯石がある場合もあります。患者さんも違和感がなかったとしてもレントゲン撮影で早期に発見できることが可能なのです。

実際、例えば「〇〇の歯が痛い」と言って来院したときレントゲン撮影したら別な部位も虫歯が進行していたり、別の深刻な病気が見つかることも多々あります。

また子供の場合は特に重要になります。顎の成長期には定期的なレントゲン撮影をすることで将来歯並びが悪くなるかどうかが確認ができるからです。

歯並びが悪くなる原因は様々あります。その1つに顎の骨が小さい結果、永久歯が生えるスペースが不足してしまい、歯並びが悪くなるといった場合があります。定期的に顎の骨を確認することで、成長具合が確認でき、歯並びに問題が出そうであれば早い段階で治療の提案、実行が可能になります。

レントゲンを定期的に撮ることで、病気を早期発見し未然に防ぐことが可能になります。

しかし、レントゲン撮影は費用がかかります。なので歯科医師たちは必要最低限の頻度で定期検診でも撮影させて頂いているという訳です。

歯科用レントゲンの被ばく量はどのくらい?何回撮っても大丈夫?

結論から言いますと、レントゲンによる体への悪影響は心配ありません。

健康に影響を与える放射線の量

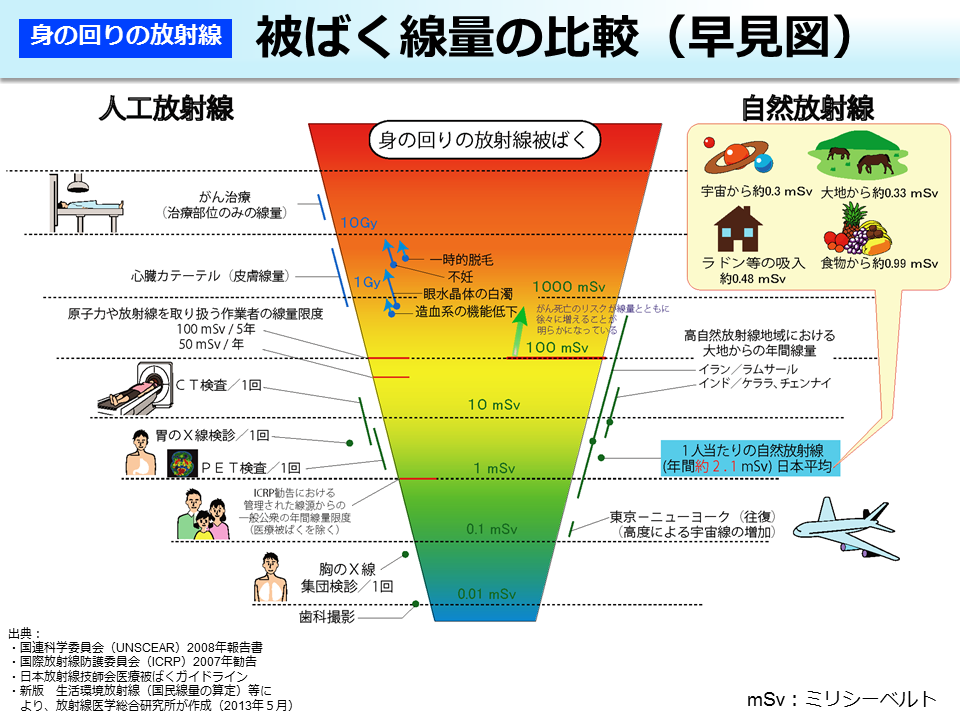

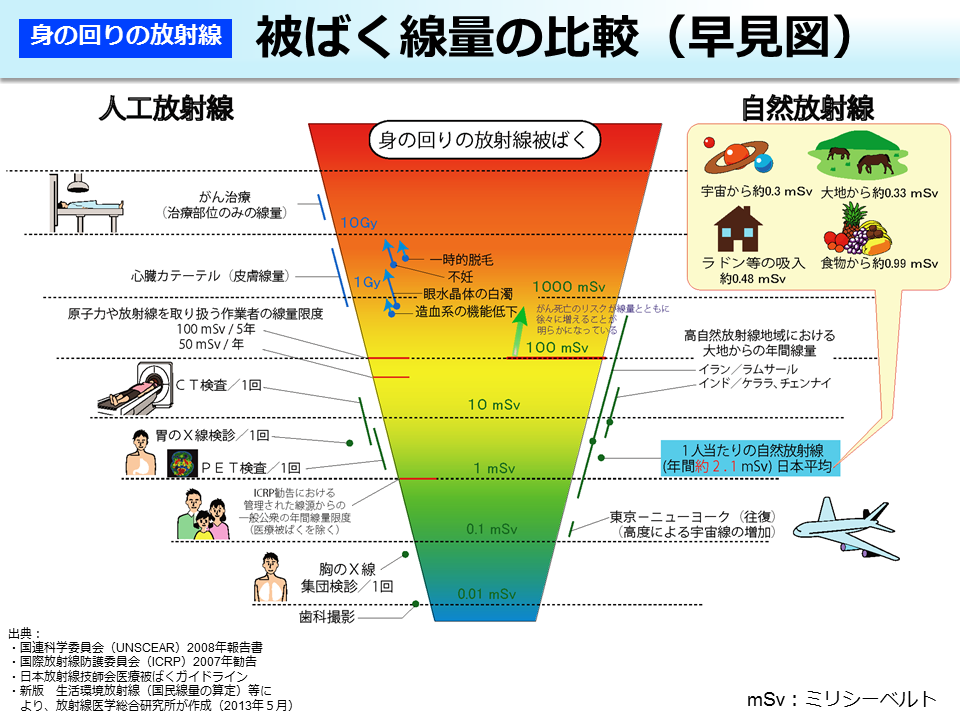

引用画像:環境相 「第2章 放射線による被ばく 2.5 身の回りの放射線」

国際的には1年間に浴びて健康に影響を与える放射線の量は、100mSv(ミリシーベルト)が目安とされています。

1年間普通に暮らして被ばくする放射線の量

2020年11月に、公益財団法人原子力安全研究協会は、「生活環境放射線(国民線量の算定)第3版」を発行し、同書において日本人の国民線量を発表しました。

1年間に受ける日本人の自然放射線からの平均被ばく線量は2.1mSv(ミリシーベルト)であると推定されています。

歯科医院のレントゲン別でみる放射線量

デンタルX線写真

0.01mSv(ミリシーベルト)

パノラマX線写真

0.03~0.05mSv(ミリシーベルト)

歯科用CT

0.1~0.2mSv(ミリシーベルト)

以上から歯科医院のレントゲンによる被曝の影響は医科用CTや胸のエックス線検査と比べるとごく僅かです。

レントゲンは治療を行ううえで欠かせない検査なので過度に心配せず、必要な場合はご協力をお願いします。

豆知識ですが、飛行機で日本からニューヨークを往復すると、約0.2mSv(ミリシーベルト)の被ばくを受けます。0.2mSvですとデンタルX線撮影20枚分、パノラマX線検査4~6枚分、歯科用CT1~2枚分に相当します。

歯医者さんのレントゲンによる被ばくを心配してしまったら海外旅行もできないことになってしまいますね。

まとめ

・1年間に浴びて健康に影響を与える放射線の量は、100mSv

・1年間普通に暮らして被ばくする平均被ばく線量は2.1mSv

・歯科用レントゲンは他の医療用レントゲンと比べてごく微量で、一番多くても一回あたり0.1~0.2mSv

子供は?妊婦は大丈夫?

子供のレントゲン

子供の放射線への影響は成人より高いと言われています。

しかし、身体が成人より小さいので、その分、撮影に必要なX線の量も少なくなります。

実際に歯科医師が子供にレントゲン撮影をするときは子供用のボタンと歯の部位を選択して撮影します。

大人よりも少ない線量でレントゲン撮影をしていますのでX線による影響を心配する必要はありません。

妊娠中のレントゲン

一般的にレントゲンなどの放射線で胎児に一番影響が出るのは妊娠6週~12週の時期とされています。

しかし、歯科ではお腹に放射線を当てることはないので胎児に影響はなく妊娠中でも問題なくレントゲン検査を受けることができます。しかし、受診の際には必ず妊娠していることを歯科医師に伝えて相談しましょう。

妊婦さんの歯科検診は、安定期に入る妊娠5~8ヵ月頃の妊娠中期をおすすめしています。しかし、もし治療が必要な場合は治療内容によっては妊娠中に行わないほうがいい場合もありますので歯科医師とよく相談して決めましょう。

妊娠中に起こりやすいお口のトラブルはまた別記事で書こうと思います。

防護エプロンなしでも大丈夫?

2015年9月 日本歯科放射線学会防護委員会

「歯科エックス線撮影における防護エプロン使用についての指針」によると

防護エプロンの使用は患者の心配を静めるために推奨されている。しかし、歯科X線撮影法では防護エプロンの使用の有無にかかわらず、大きな変化は認められないことが明らかにされている。

防護エプロンを使用しても、実質的な患者の線量低減効果はほとんどないとされている。一方、防護エプロンを不適切に装着した場合、防護エプロンの像が下顎前歯部に重複し、再撮影を余儀なくされる危険性がある。このため、防護エプロンは使用しない方が良いと考えられている。しかし、患者の心理面への配慮に基づいて装着する場合もある。なお、いかり肩や極端に首が短い患者に対しては、防護エプロンの装着によって撮影中にカセッテホルダが患者の肩に当たり、体動や装置の動作停止を誘発する危険性があるため、装着の適否はより慎重に判断する必要がある。

引用;日本歯科放射線学会防護委員会 「歯科エックス線撮影における防護エプロン使用についての指針」

結論、歯科用レントゲンの撮影時は防護エプロン無しでも大丈夫とされています。

でも患者さんへの心理面を考えて装着する場合あるから防護エプロンは用意しておこうね。とそんな感じでしょうか。

ただし、歯科用CTでレントゲン撮影を行う場合は防護エプロンをするクリニックが多いみたいです。

まとめ

・防護エプロンの使用の有無にかかわらず、X線による被ばくに大きな差はない

・むしろ、防護エプロンを装着することで、再撮影を余儀なくされる可能性がある

・大きな差がないので、防護エプロンは使用しないほうが良いと考えられている

レントゲン撮ってくれないのはなぜ?

患者さんの中には定期検診のたびにレントゲン撮影をして欲しいという人もいます。

レントゲン撮影は当然費用がかかります。

その費用が保険適用になるためには6カ月に1回という決まりがあります。

例えば、定期検診が3~4か月に1回で毎回レントゲン撮影をしたら保険適用外になり自由診療の料金でレントゲン撮影をしなければなりません。

歯医者さんは基本的には保険適用の範囲内でレントゲン撮影をしています。

なので、自由診療でもいいなら定期検診毎に撮れますが…さすがに料金が高くなりすぎてしまいますね。

ただし、前回とは異なる病気など虫歯などの治療目的なら保険適用になります。他の疾患の疑いがあり、治療のためにレントゲン検査をする場合には保険適用になります。保険診療を始めるときや、経過観察するときには保険適用の対象となります。

保険適用のレントゲンの料金

| レントゲンの種類 | 保険点数 | 治療料金 | 3割負担(実際に払う額) |

| パノラマレントゲン | 402点 | 4020円 | 1206円 |

| デンタルレントゲン | 48点 | 480円 | 144円 |

自由診療(保険適用外)のレントゲン料金の相場

| レントゲンの種類 | 料金相場 |

| パノラマレントゲン | 5500円 |

| デンタルレントゲン | 550~1100円 |

自由診療をする際には、クリニックによって料金が異なります。あくまで相場だと思ってください。

治療の内容によって必要なレントゲンの種類は異なります。どのレントゲンを撮っていくらかかるのかを歯科医師に相談してから申し込むようにしましょう。

まとめ

まとめ

- レントゲンを定期的に撮ることで、病気を早期発見し未然に防ぐことが可能

- 被ばくに関して過度に心配しなくても問題ない

- 子供や妊婦さんのレントゲンも問題ない

- 防護エプロンなしでも大丈夫

ではまた次の記事で

歯ぁ磨けよ~