誰しも一度は悩むであろう、自分自身の口臭。日本歯科医師会の調査によると、自分の口臭が気になった経験が「ある」と答えたのは、男性が76.2%、女性が85.3%で、女性の方が自分の口臭を気にするとの結果が出ています(10~70代男女1万人の意識調査、2016年)。

そして、多くの日本人は、科学的には半数位の人に口臭があると言われていますが自分の口臭に気付いている人はどれ位いるでしょうか?実は約15%しか「自分の口臭」に気づいていません。若い女性では、少し増えて19%。ところが、他人の口臭が気になる女性は一挙に50%近くに増えます。

さて、女性のほうが口臭に悩んでいる割合が高いのはなぜでしょうか?一般的に、嗜好品や食生活、生活習慣などの影響から「口臭の強い人は男性が多い」というイメージがあるかもしれません。

この記事では、女性と男性で口臭が強くなりやすいのはどちらか、女性特有の口臭があるのかを解説していきます。

まず始めに

この記事における口臭について

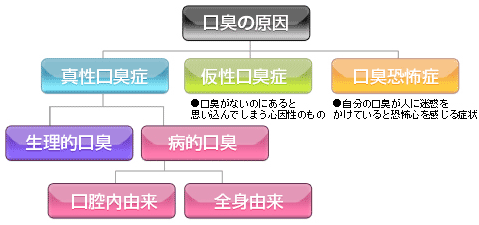

まずはじめに、今回のこの記事では、一般的な口臭を取り上げています。

これは専門的には「生理的口臭」と呼ばれるもので、加齢性口臭、起床時口臭(寝起き時の口臭)、空腹時口臭、緊張時口臭、疲労時口臭などが含まれます。

この記事では、「病的口臭」や「仮性口臭」、「口臭恐怖症」などの「心理的口臭症」は除外しています。

病的口臭・心理的口臭症の治療は、専門の診療科への受診が必要です。

また、ニラやニンニク、アルコール、タバコなどの嗜好品や飲食物による一時的な口臭も除外しています。

女性のほうが口臭の割合が多いというデータ

口臭は「男性のほうが多い」というイメージはありませんか?

実は、男性よりも若い女性のほうが口臭の割合が多いという調査データもあります。

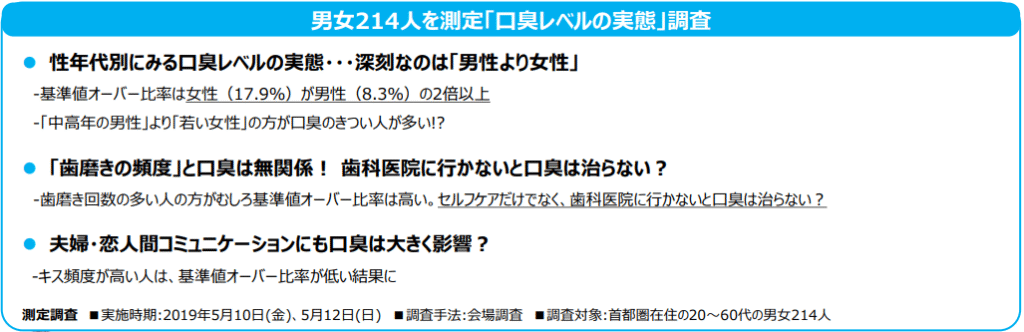

歯科医療機器の会社の「モリタ」と口臭測定器メーカーの「タイヨウ」が発表した『口臭白書2019』のデータを見てみましょう。

214人の男女(20~60代)の口臭を測定器で計測した結果、13.1%の人に「ニオイを感じる」レベルである「測定値50以上」という結果が出たと紹介されています。

男女別に見ると、基準値にあたる「50以上」の値が出た人は、男性が8.3%なのに対し、女性は17.9%と倍以上の結果が出ています。しかも女性では40代以上の中高年の約4人に1人が「50以上」でした。

『口臭白書2019』では、女性の「口の中の悩み」の5位(回答率26.6%、複数回答可、以下同)は「口臭」との調査結果も示されています。男性の割合(1位、27.9%)よりは低いものの、5人に1人以上の女性が口臭に悩んでいるとの結果です。

このように、口臭が女性にとって大きな悩みであることがわかります。

女性の口臭がきつくなる原因

調査で「女性のほうが男性よりも口臭がある割合が高い」との結果が出たと紹介しましたが、その理由は何でしょうか。口臭が強くなってしまう女性特有の要因があるかを解説していきましょう。

女性ホルモンの変化による口臭

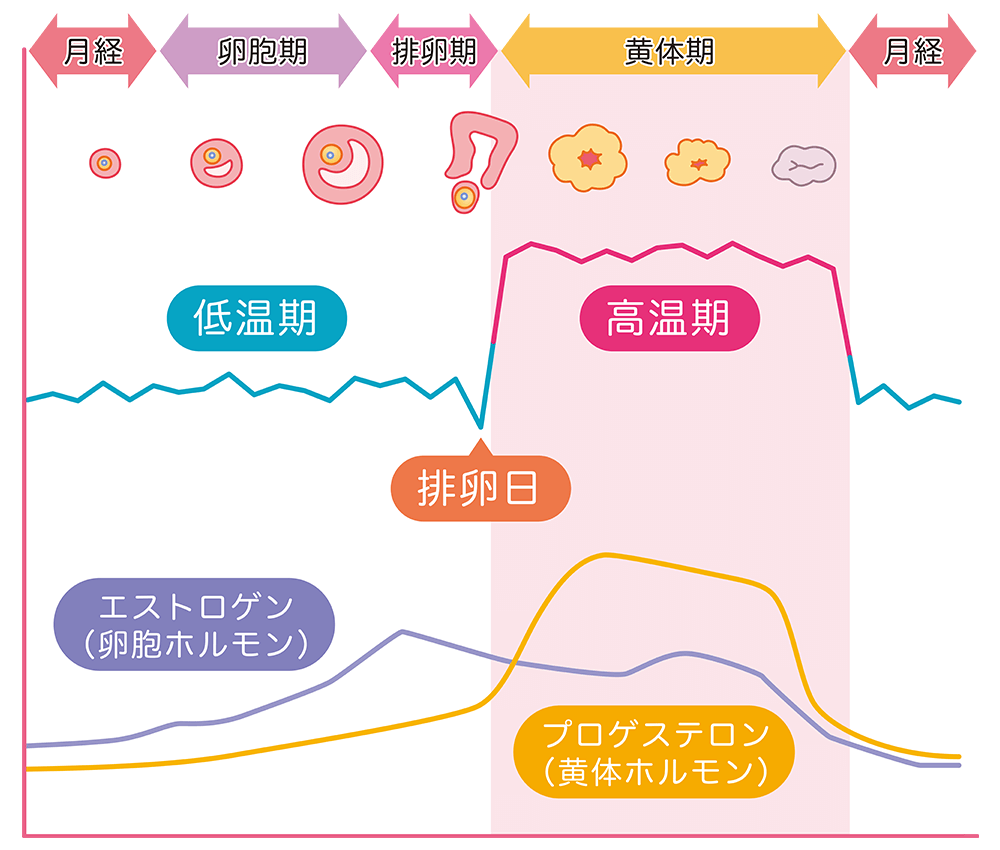

女性ホルモンと口臭は、実は密接な関係があります。口臭に関わる女性ホルモンとは、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の2種類のホルモンです。

エストロゲン(卵胞ホルモン)

エストロゲンの分泌が低下する月経前や月経中は、唾液の量が減ってしまいます。

唾液の量が減ってしまうと、口腔内の殺菌・自浄作用が低下して口臭が発生しやすくなるのです

プロゲステロン(黄体ホルモン)

プロゲステロン(黄体ホルモン)の主な作用は、妊娠の準備と妊娠の維持です。エストロゲンによって厚くなった子宮内膜を妊娠に適した状態に整え、受精卵が着床しやすいように子宮内膜を安定させます。また、基礎体温を上昇させ、乳腺を発達させ、食欲を増進させる作用もあります。

プロゲステロンは、炎症を引き起こす物質(プロスタグランジン)を刺激し、歯肉炎を発生させやすくする働きがあります。

ダイエットや生活習慣からの口臭

ダイエットなどにより食事制限や断食により咀嚼の機会が減ると、唾液の分泌量が低下してしまいます。

すると、口腔内の細菌が増加して口臭が発生しやすくなります。また、舌の上に付着する細菌のかたまり「舌苔(ぜったい)」が生じやすくなることも口臭の原因になり得ます。

栄養素の偏りも、口臭の発生につながるので注意しましょう。ダイエットでは糖質制限がよく行われます。

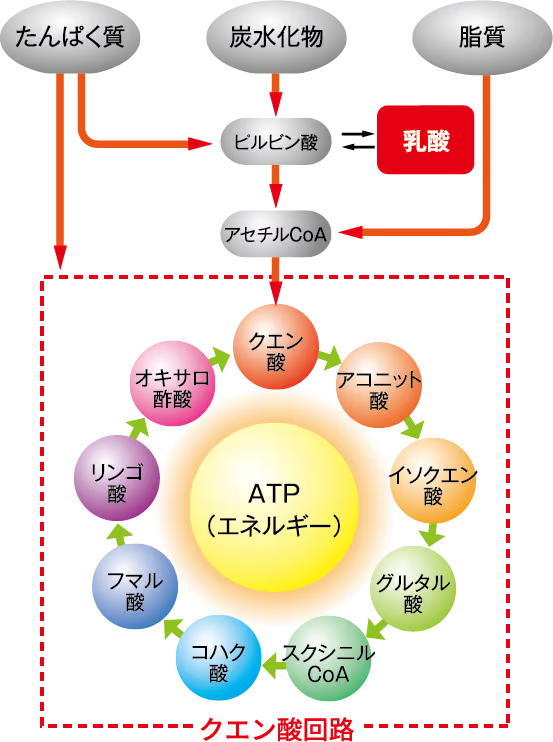

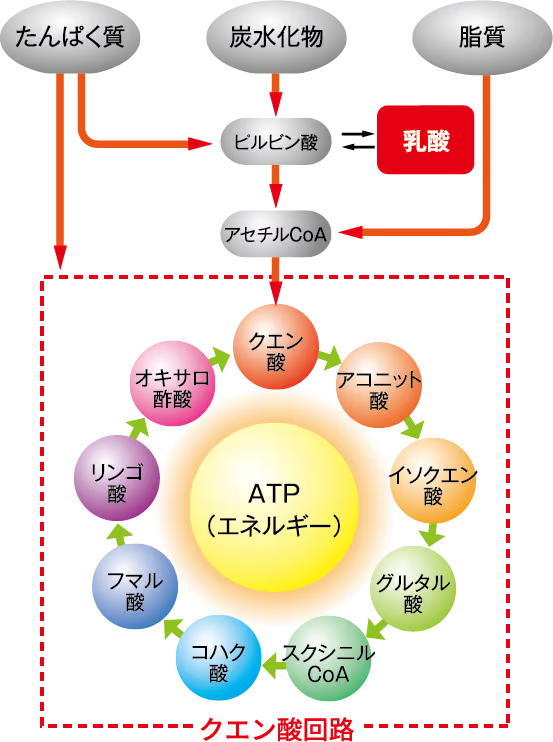

糖質である炭水化物やタンパク質の摂取量が減少すると、体内の脂肪がエネルギーとして使われて脂臭(ししゅう)が発生し、口臭につながります。

また、無理な糖質制限を行い、身体が飢餓状態になると、体内のタンパク質や脂肪が分解されます。この際に発生するケトン体は、口臭・体臭のもとです。

ケトン体によるにおいは、特有の「甘ずっぱいような腐ったにおい」で、ケトン臭(飢餓臭)と呼ばれます。

このほか、ダイエットにより基礎代謝量が下がると、乳酸がたまってアンモニア臭がするなど、ダイエットと口臭は密接な関連があると考えられています。

腸内環境

女性に多い慢性的な便秘により腸内環境が乱れると、臭気をもつ有害物質が発生し、それが口臭の原因になります。大腸で吸収された有害物質が血液を巡って肺に達し、呼気を臭くします。

また、ストレスやメンタル不調による腸内環境の乱れも同じようになってしまいます。

口と胃腸などの消化管は連動しているため、口内環境の悪化にもつながり、口臭を引き起こします。

おならを我慢すると、ガスが血液に溶け込み、口臭や体臭の原因になります。これは、我慢したガスが腸から吸収され、血液に乗って肺に運ばれ、呼気として排出されるためです。

お酒も同じようにアルコールが体内で分解されると、強い臭いを持つアセトアルデヒドが生成されます。これは血流に乗って肺に運ばれ、呼気として口臭の原因となります。

どら猫

どら猫便秘の改善に糖アルコールであるキシリトールが使われることがあるらしいですよ!

キシリトールは、摂取量が多いと、お腹が緩くなることがあります。これは、キシリトールが小腸で消化・吸収されにくく、腸管から水分を引き込むため、下剤のような働きをするためです。

ダイエット臭のニオイの特徴

アンモニア臭やケトン臭といった言葉が出てきましたが、ダイエット臭は主に3つのニオイのタイプに分けられます。

ケトン臭

ケトン臭は、多くのケースで「甘酸っぱいような腐った臭い」と表現されます。

無理なダイエットをして体が飢餓状態になることで発生します。

ケトン体というケトン臭の元は、アセトン・アセト酢酸・β-ヒドロキシ酪酸の3つの総称です。

アンモニア臭

基礎代謝が下がり「乳酸」がたまりやすい状態になって生じるのがアンモニア臭です。

また、糖質制限ダイエットなどをする代わりに肉を食べすぎて腸内環境が悪化したり、ストレスによって肝機能が低下したりする人からも発生しやすい臭いです。

脂臭(ししゅう)

栄養不足や運動不足が原因と考えられるのが脂っぽい臭いです。

運動をせずにカロリー制限だけをして栄養バランスを欠いたダイエットをすると、ミトコンドリアと呼ばれるものの抗酸化力が低下して老化が促進され、結果、皮脂の酸化が促されて脂っぽい臭いの原因になる場合もあります。

ダイエットをしながら口臭を予防する方法は?

ダイエットは体重を減らすという目的があって行いますよね?

口臭の原因になるからといってすぐにやめられるものでもありません。

そこで、ダイエットをしながら口臭を予防する有効な方法について紹介します。

こまめに水分補給をする

口腔内の乾燥は口臭の原因になるため、こまめに水分補給をして口の中を潤し、乾燥を防ぐことが大切です。

1度に大量に飲むのではなく、コップ1杯(約200ml)程度を少量ずつ、こまめに飲むのが理想です。

水分は、唾液分泌の減少や口腔内細菌の増加につながらないよう、糖分やカフェインの少ないものを選びましょう。

定期的に歯磨き・うがいをする

歯磨き・うがいは重要な口臭対策です。定期的な歯磨き・うがいなどの口腔ケアにより、口の健康を保ち、口腔内細菌を減らして食べカスを除去すれば口臭を抑制できます。

就寝中は唾液が減少します。そのため口腔内が乾燥することで起床時の口臭が強くなります(起床時口臭)。

なので、就寝前はしっかり歯を磨きましょう。

口臭の多くは、口の中の食べカスを細菌が分解し、臭気物質を発生させることで生じます。また、細菌とその代謝物のかたまりである歯垢(プラーク)も口臭の原因になるため、丁寧な歯磨きを心がけてください。

歯垢(プラーク)が石灰化して歯磨きで取れないほど硬くなったものを歯石と呼びます。

歯石も口臭の原因になるため、定期的に歯科医院に行き、クリーニングで除去することが重要です。

食生活を改善する

まず、食べ物をよくかんで食べることが重要です。咀嚼(そしゃく)には、以下のような効果があります。

・唾液の分泌を促進し、口腔内の殺菌・自浄作用を向上させる

・口の筋肉や歯肉の血行が良くなり、歯肉炎や歯周病の予防になる

いずれも重要な口臭対策です。

また、食事が偏ると、「ダイエット」の項で説明した通り口臭の原因になるため、栄養素をバランス良く摂取しましょう。さらに、腸内環境も口臭に関係するため、腸を整える食品を積極的に取ることも大切です。

ストレスをためない生活を心がける

ストレスがたまると自律神経のバランスが悪化し、唾液の分泌低下を招いて口臭が発生するリスクが高まります。口内炎もできやすくなり、口の中の健康も乱れるため、適度なストレスの発散が重要です。

強い緊張・ストレス状態が続くと、緊張時口臭が発生します。「ダイエット」の項目で説明したのと同じ仕組みでケトン体が生成され、甘ずっぱいケトン臭(アセトン臭)を含んだ口臭になります。

口呼吸から鼻呼吸へ移行する

ダイエットによって食事を制限すると、自ずと唾液分泌が減少してしまいます。

その結果、口腔内が乾燥して口臭を発生させることがありますので、できるだけ口腔乾燥が起こらないように心がけましょう。

普段から口呼吸を行っている人は、意識して鼻呼吸を行うようにしてください。

鼻呼吸を行っていれば、口腔乾燥を防ぐだけでなく、風邪などの感染症にもかかりにくくなるためたいへん有益です。

ガム、飴、タブレットなどを食べて唾液の分泌を促進する

私たちの口の中は、ものを噛んだときに唾液が分泌されるようになっています。

食物を咀嚼している際には、たくさんの唾液が分泌され、食物の分解や嚥下を助けてくれているのです。

それは、ガムを噛んだときも同じです。ガムを噛んでいると、唾液腺から多量の唾液が分泌されます。それにより、口腔乾燥を防ぐことができ、口臭予防につながります。キシリトール入りのガムであれば、虫歯予防にも役立てることができます。

そのため、シュガーレスの飴や、舌の上に置いておくだけでよい口臭予防タブレットなどを考えてみましょう

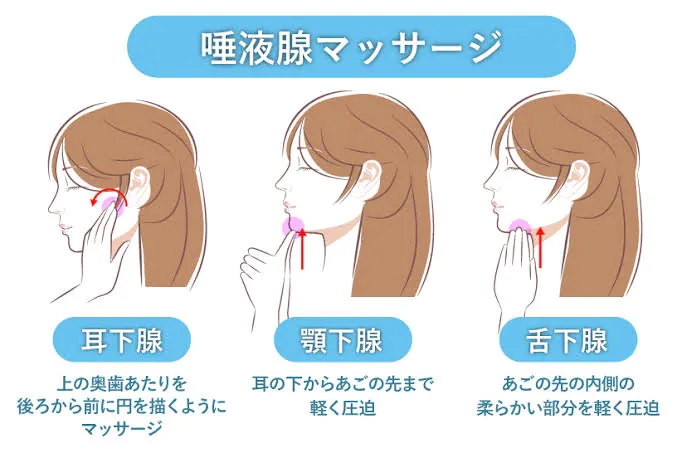

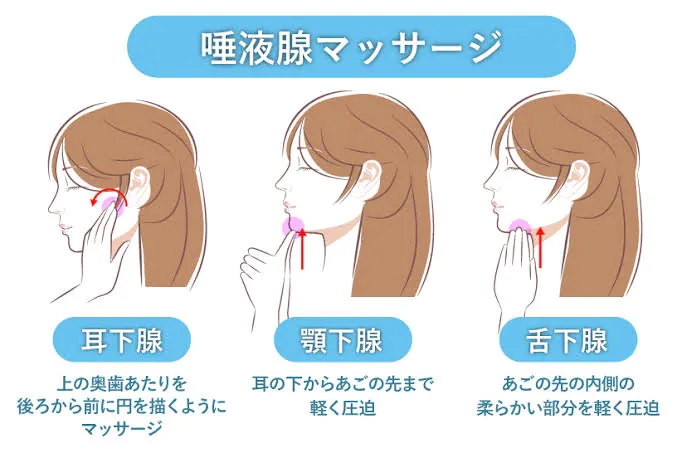

唾液腺マッサージを行う

すでに説明したように、唾液の分泌が増えると細菌が増殖しにくくなって口臭予防につながります。

唾液は、口の中にある耳下腺(じかせん)や、顎下腺(がっかせん)、舌下腺(ぜっかせん)と呼ばれる3つの唾液腺から出ています。

30代以降になると唾液腺は縮小し、唾液も若い頃に比べれば減少してしまいます。唾液分泌を増やすには、唾液腺をマッサージが効果的です。

無理なダイエットや断食は避けましょう

断食や長期間の糖質制限などの極端なダイエットを行うと、アンモニア臭やケトン臭などのダイエット臭や口臭の原因となっていきます。これらのダイエット臭は、口の中の乾燥を防ぐだけでは回避できません。

また、無理なダイエットは栄養失調や他のトラブルを招くことにもつながることがあります。

ダイエットや断食による口臭を防ぐという意味でも、食事制限はほどほどに抑えたほうがいいでしょう。

まとめ

家事や育児をしながら働く女性も増え、忙しい毎日を送る女性が増えてきました。セルフケアの時間がなかなか取れないなかで、仕事での打ち合わせ、デートなどの場面で口臭を気にする女性も多いことでしょう。

もしかしたら、気づかずに周りに迷惑をかけているかもしれません。

現在、自身に口臭がなかったとしても今後、口臭になってしまうかもしれません。

その予防のために日々のケアを大事にしていきましょう。

では、また次の記事で

歯ぁ磨けよ~